Проект реализуется с использованием гранта

Президента Российской Федерации

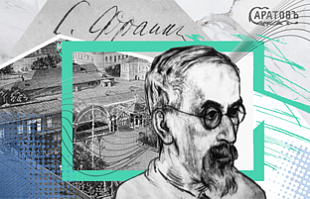

Младший о младшем: Мой отец Василий Франк

Младший о младшем: Мой отец Василий Франк

У меня с отцом хотя бы одно общее: мы оба самые младшие. Он родился последним из четырех, с уже не молодыми по тем временам родителями, с значительно старшими братьями и сестрой. А я, последний его ребенок, родился когда ему было 62 года.

В чёрно-белых фотографиях середины века он деловой, дерзкий, хорош собой и в костюме и военной форме. С пастельных фотокадров 60-х и 70-х годов смотрит бодрый, стройный мужчина с смелыми, сияющими глазами. Узнаю человека, который любил жизнь и людей, любил веселить и веселиться. Уже с редкими волосами (как почти все Франки, он рано начал лысеть), всегда бритый и стильно одетый. Многие из этих рубашек и брюк сохранились, и я до сих пор их ношу.

Для меня он всегда был пожилым Папой. Спустя три года после моего рождения, Папа вышел на пенсию и завел себе бороду и пузо. В моем воображении он является довольно тихим, замедленным дядечкой, с загрязненным от нюхательного табака усами и приятно-кислым запахом кожи. У меня осталось немного ярких воспоминаний о нас вместе вдвоем, но одно из самых красивых это – как он на себе учил меня бриться, после чего я его часто брил. Он мне полностью доверял, терпел бритвенный ритуал, смотря то на стену, то на потолок, то мне в лицо. Ему полезно, а мне забавно.

Став пенсионером, он вез Маму на «станцию» – Радио Свободу, где сам еще недавно работал (это было не рано, так как Мама любила долго спать). Днем он ходил гулять с нашей собакой Рыжиком, а так проводил много времени перед телевизором, дремал в кресле, с пультом на груди пока шел то футбол, то теннис. В молодости полупрофессиональный футболист, он почему-то нас не вел на спортивные тренировки. Могу только гадать, что из лени. И хотя Папа в 18-19 лет мечтал быть художником и за год до начала Второй мировой войны написал множество изумительно глубоких и поразительных картин, то нельзя сказать, что он особо поощрял или поддерживал художественные начала моего брата Павлика.

Днем, когда рано заканчивалась школа, Папа меня забирал и непременно вез обедать в Макдоналдс – с точки зрения сегодняшних норм не самый образцовый способ кормить ребенка. Вообще, он не особо верил в дисциплину и последовательность в воспитании детей – все время баловал мороженым и какими-то игрушками. Это может и было возрастной слабостью с одной стороны, с другой – мне кажется, и по характеру ему это было чуждо. Часто я слышал крылатую фразу «Сюзанна, сердись на детей!» – фразу, которую он (как и саму мягкость характера), видимо, унаследовал от отца.

Но как раз на фоне его доброго и нежного отношения ко мне, резко и больно врезались в память те редкие случаи, когда он при мне истинно кипел гневом. Один такой момент запечатлелся навсегда в моей голове – или вернее на голове. Мы ехали семьей, вчетвером, на машине по автобану. Мы с братом дурачились на заднем сидении. Родители все более раздраженно просили нас угомониться, перестать беситься, но я, – видимо, главный виновник этого безобразия, – не слушался. Я притих только тогда, когда почувствовал, что мы съезжаем с трассы и резко тормозим. Папа с юношеской ловкостью выпрыгивает из машины, резко раскрывает заднюю дверь, хватает меня, как мешок картошки, и вмиг у меня звон в голове и острая боль. Это был не просто подзатыльник, а особый его вариант с участием обручального кольца. Я плакал тихими слезами не только от физической боли, но и в обиде за то, что именно мне сделали больно обручальным кольцом!

Такие случаи были абсолютным исключением. Как правило он был и нежным, и внимательным. Когда я с чувством рассказывал ему о том, что проходили в школе по биологии или по литературе, то он с интересом поддерживал разговор со мной и разделял мой восторг – наверняка с чувством, что сделал свое дело в жизни: сынок умственно растет.

Иногда я замечал, что он был погружен в свои мысли. О чем он думал? В своих мемуарах он пишет, что он часто удивляется, что его дух молодой, оказался в теле старика. Наверняка его преследовали мысли о старении, о смертности – о потустороннем?

Его очень захватывали политические события, как, уже в мое время, падение берлинской стены, распад Советского Союза, первая Иракская война. Этот интерес был не только профессиональным – благодаря его журналистской деятельности на «Свободе» и, раньше, карьере в различных организациях помощи беженцам. Сам он прожил такую жизнь, который никому не пожелаешь: он еще в пеленках стал беженцем, когда в два года прибыл на «Философском пароходе» в Германию. После прихода нацистов вынужден был эмигрировать и вслед за сестрой Наташей переехал в Англию. В горячие тридцатые годы считал себя социалистом (за что заслужил от Бердяева, друга семьи, осуждение «Дурак!»), мечтал воевать добровольцем на стороне республиканцев в Испанской гражданской войне – и в конце концов записался в Британскую армию. Сохранились его содержательные письма и различные тетради с записями тех лет, которые еще ждут научного внимания.

В Греции, уже к концу войны, он встретил отряд советских солдат. Он стал их добровольным переводчиком (он уже говорил на четырех языках), пил с ними за дружбу народов, пел с ними песни (слова и ноты он потом записывал своим аккуратным почерком).

В Холодную войну, работая вместе с выходцами из республик СССР на американской радиостанции, он, конечно, был по профессиональным соображениям анти-коммунистом, но мне кажется, не догматичным. Всегда сохранил любовь к родине и мечтал побывать. В конце 80-х годов его мечта сбылась и он с моим старшим братом Павликом поехал в еще советскую Москву. Впоследствии он много раз ездил в уже «освобожденную» Россию, встречался с тоже пожилыми родственниками. Особое значение имела для него поездка по Волге начала 90-х со своей двоюродной сестрой, Мариной Николаевной Барцевой, из Москвы в их родной Саратов.

В эти годы он страшно переживал за Россию. Ярко помню его состояние в августе 1991 года. Мы отдыхали на Кипре, в старом каменном доме, который они с Мамой купили до моего рождения. Он сидел на веранде, в своем кресле, смотрел вдаль, бил мух, жевал нижнюю губу – все как обычно. Но в этот день он был в страшном напряжении. По радио (то ли «Свобода», то ли «Би-Би-Си») передавали события тех дней, когда ожидалось, что Советский Союз может, как зомби, восстать из мертвых, и все достижения демократии и гласности пошли бы насмарку… Я что-то его спросил достаточно невинное, и в ответ Папа раздраженно, молча, замахал указательным пальцем, и лицо его скривилось в гримасу. Мне не нужно было слов, чтобы понять, что мне теперь следует молчать, не мешать. Я хотя контекст вообще не понимал, но прекрасно знал, что дело было серьезное.

Кто такой мне Папа, что он для меня значит, и что же в конце концов он мне передал? Его ведь не стало, когда мне было 14 лет, на грани детства и отрочества – будто он выбрал самый подходящий момент, когда вроде уже стою на своих ногах, и в нем уже не нуждаюсь. Но ведь тогда только у меня все началось: умственные скитания, любовные приключения, музыка, книги… Скольким бы хотелось с ним поделиться и посоветоваться, разузнать – а его нету. Иногда и сердился на то, что он меня так рано бросил, пришлось мне как бы быстрее взрослеть, за Мамой ухаживать, самому понять, как все обстоит в жизни. Больше всего, мне жалко, что он меня не знал взрослым, что он знал только детское «я». В моей взрослой жизни он давно не присутствует.

Но, как ни повернуть, понимаю что он мне подарил нечто, что гораздо важнее, чем свое физическое присутствие. Многие интересы у нас оказались сходными: через него, – именно после его смерти, – я начал любить музыку: переслушал его коллекцию пластинок, и поневоле мне тянуло к Шуберту, его любимому композитору. С текущими событиями похоже – я баловался журналистикой и, хотя мне надоедает сегодняшний режим круглосуточных новостей, меня продолжает захватывать все, что происходит на свете.

Но, наверное, больше всего я унаследовал интерес и любовь к русской истории и культуре – то самое, что он мог полюбить лишь, находясь в изгнании. Из поколения внуков С.Л. Франка, я, самый младший, почти единственный, которого так тянет к этому тяжелому, великолепному наследию. Мои стремления распознать всю ширину и глубину семейного эпоса – много лет собираю материалы и пишу фрагменты книги – напрямую связаны с поиском Отца и, таким образом, поиском себя. Может быть оптимистично верить, что когда допишу книгу, то и познаю себя окончательно. Или хотя бы смирюсь с ранней потерей Отца. И «младший младшего» передаст что-то следующему поколению.

А между тем я продолжаю носить его рубашки и брюки.